(1)通专融合,分层建设耕读教育课程体系

建设耕读教育通识课程。结合生态文明、粮食安全新开设《大国种业》《耕读中国》《绿色中国》等特色课程25门,重点建设了《中国传统文化》《中国农业文明史》等农耕文化课程24门。通过课程学习,让学生知农事、懂农情。

建设耕读教育专业类课程。建设耕读实践示范课20门;开设《三田实习》等专业实践课41门;开设农业技能课126门;开设《水稻全程机械化生产过程》等虚拟仿真课程31门。通过课程学习,让学生晓农艺、会农务。

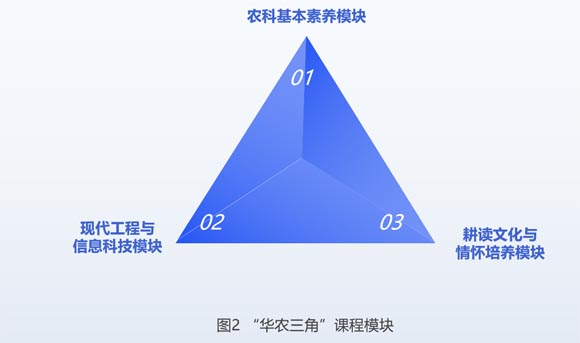

建设耕读教育交叉类课程。在农科专业强化工程、信息相关课程,构建“华农三角”课程群(包含农科基本素养模块、现代工程与信息科技模块、耕读文化与情怀培养模块),拓宽学生思维,让学生提农策、解农忧。

分类型建设耕读教育基地。与政府、产业单位、企业合作,建设了农耕文化体验、劳动教育、专业实践、智慧农业、社会调查与调研等5类基地,建设耕读教育基地93个,建成国家级实践平台17个。

分学科采用耕读实践方式。农科做实专业劳动和生产实习,理科结合企业项目开展科研训练,工科推进工程实训,文科强化乡村调查。将耕读教育与产业发展衔接、培养目标与产业需求融合。

分场域构建全学程耕读矩阵。依托博物馆、校史馆、校内外农耕文化基地,开展耕读教育认知;改造校内基地1000余亩,开展劳动教育;结合校内外基地,开展专业实践;建设“智慧农业”耕读平台,参加新形态农业劳动与实践;共建产业基地,开展“与岗位科学家同行”等活动。

“大思政课”突出“农味”。将思政课、课程思政与三农结合推进思政创新,综合运用理论讲授、情境体验、实践锻炼等方法,实现知、情、意、行协同融合。张启发、邓秀新等院士开讲“大国种业”,开设《耕读路上:行走的思政课》。课程思政优秀案例上线“新华思政”平台列全国第1。

“大思政课”情境育人。师生党支部结对,促进师生党建融合;建设“绿博轩”“问学斋”等师生交流平台,突出情境育人;建设高质量同耕共读场所,切实发挥场域浸润、感染、熏陶作用。

“大思政课”实践育人。开门办思政,将思政小课堂对接乡村振兴大课堂。“实践案例融入课堂教学”,在思政课堂中大量引入来自三农的实践案例;“请进来”,聘请农业管理者、农业企业家、行业技术骨干等兼职教师走进课堂;“走出去”,通过“耕读路上”社会实践、“耕读中国”志愿服务,引导学生积极投身乡村振兴。